歯科矯正は小学生から始めた方が良い?タイミングや治療方法を紹介

「小学生の子どもの歯並びが気になるけど、矯正はまだ早いのかな?」そんな疑問をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。

歯科矯正は、成長段階に合わせ、適切なタイミングで始めることが大切です。

この記事では、小学生のうちに歯科矯正を始めるメリットや、矯正が必要な歯並びについて詳しく解説します。

目次

歯科矯正は小学生から始めた方が良い?

結論からお伝えすると、歯並びの状態によって、小学生のうちに歯科矯正を始めたほうがいい場合があります。

たとえば、以下のような不正咬合(上下のかみ合わせが異常な状態)は、小学生のうちから歯科矯正を受けたほうがよい歯並びといえるでしょう。

- 出っ歯

- 凸凹とした歯並び

- 下の前歯が上の前歯よりも前にでている「反対咬合」 など

小学生の時期は成長期にあたり、あごの骨も発達する大切な時期です。

あごの成長を利用して、永久歯がきれいに並ぶスペースを確保できるため、全体のバランスを整えながら歯並びを改善できます。

成長を利用できる点は、小学生のうちから歯科矯正を始める大きなメリットといえるでしょう。

小学生からの歯科矯正のタイミングは2つある

小学生から行う歯科矯正は、始めるタイミングによって2つに分けられます。

乳歯と永久歯が混合している時期に行う治療を「Ⅰ期治療」、永久歯がすべて生えそろってから行う治療を「Ⅱ期治療」といいます。

それぞれの治療方法の特徴を、詳しく見ていきましょう。

Ⅰ期治療

Ⅰ期治療は、乳歯と永久歯が混合している時期である、6~12歳ごろに行う治療です。

一般的には、矯正装置の取り扱いが理解できる、小学生の低学年ぐらいから、矯正治療を始めるケースが多いでしょう。

この時期に治療を開始することで、骨の成長を利用できるのが大きな特徴です。

上下のあごの形やバランスを整え、歯がきれいに生えるスペースを確保しやすくなります。

Ⅱ期治療

Ⅱ期治療は、小学生の高学年〜中学生ぐらいに治療を開始します。

この時期に、最後の永久歯である12歳臼歯(第2大臼歯)が生えてくるためです。

Ⅱ期治療では、大人の歯科矯正と同じように、生えそろった永久歯を移動させて、歯並びをきれいに整えます。

Ⅰ期治療のみで治療が完了した場合には、Ⅱ期治療を行わなくてもよいケースもあります。

そのため、小児矯正では適切なタイミングで、治療を開始することが重要です。

歯科矯正を小学生のうちに始めるメリット

成長期にある小学生のうちに歯科矯正を始めることで、あごの成長を利用して矯正を進められるため、次のようなさまざまなメリットが得られます。

- 抜歯のリスクを減らせる

- むし歯の早期発見や予防につながる

- 歯並びに影響する癖を改善できる

歯科矯正により、お口の環境を整えることは、将来の自分の歯を守ることにつながります。

抜歯のリスクを減らせる

歯科矯正では、歯がきれいに並ぶスペースを確保するために、健康な歯を抜く場合があります。

しかし、小学生のうちから矯正治療を始めれば、あごの成長を活かして、歯を並べるスペースが作りやすくなるため、抜歯のリスクを減らせる可能性が高まります。

抜歯のリスクを減らせることは、小学生のうちから矯正を始める大きなメリットの一つです。

むし歯の早期発見や予防につながる

矯正治療を始めると、定期的に歯科を受診することになるため、むし歯を早期に発見・予防できるメリットがあります。

特に、小学生の時期は、乳歯と永久歯が混ざって生えているため、歯並びが凸凹になりやすく、歯磨きが難しい時期です。

磨き残しが増えることで、むし歯のリスクが高まります。

このように、むし歯のリスクが高い時期に、定期的な歯科受診が習慣化されることは、大切な歯を守るうえでメリットといえるでしょう。

さらに、矯正治療で歯並びが整うと、歯磨きがしやすくなり、矯正治療後のむし歯予防にもつながります。

歯並びに影響する癖を改善できる

小学生のうちに矯正を始めることで、歯並びに悪影響を与える癖や生活習慣を改善し、あごの正常な成長を促すことができます。

歯並びは遺伝だけでなく、以下のような癖や生活習慣が大きく関係しているのです。

- 指しゃぶり

- 舌を突き出す癖

- 舌で前歯を押す癖

- 頬杖

- 口呼吸

- うつぶせ寝 など

こうした癖は自分では気づきにくく、治すのも難しい場合があります。

しかし、小学生のうちから矯正治療を始めることで、こうした癖や生活習慣を確認・改善するきっかけにつながります。

歯科矯正を小学生のうちに始めるデメリット

小学生のうちから歯科矯正を始めることで、さまざまなメリットが得られる一方で、子どもに負担がかかる、一時的に見た目が悪くなるなどのデメリットも存在します。

こうしたデメリットを事前に把握しておくことは、スムーズに治療を進めるうえで大切です。

子どもに負担がかかる

小学生のうちから歯科矯正を始める場合、矯正装置をつけることで、話しにくさや食べづらさを感じることがあり、子どもにとって負担となる場合があります。

子どもの歯科矯正では、マウスピース型矯正装置や床矯正など、ご自身で取り外しができるタイプの装置が多く使われます。

しかし、十分な矯正効果を得るためには、医師の指示に従い、決められた装着時間をしっかりと守ることが重要です。

そのため、保護者の方だけでなく、治療を受けるお子様本人の、理解と協力も必要となるでしょう。

一時的に見た目が悪くなる

あごの成長を利用して、歯がきれいに並ぶスペースを確保していくため、一時的に「すきっ歯」や「出っ歯」になり、見た目が悪くなる場合があります。

こうした変化は一時的な問題であり、治療が進むにつれ改善されるため、過度に心配する必要はありません。

また、お子様によっては、見た目を気にして、矯正装置を付けることに抵抗を示す場合があります。

その場合には、目立たないタイプの矯正装置を選ぶといった対応を検討するとよいでしょう。

小学生のうちに歯科矯正が必要な歯並び

小学生のうちから歯科矯正を始めたほうがいい歯並びには、以下のものが挙げられます。

- 上顎前突(じょうがくぜんとつ)

- 叢生(そうせい)

- 反対咬合(はんたいこうごう)

ここからは、それぞれの歯並びの特徴と、子どものうちに矯正をしておくべき理由について解説します。

出っ歯や反っ歯の「上顎前突」

上顎前突(じょうがくぜんとつ)は、歯をかみ合わせたときに、上の前歯が下の前歯よりも過剰に前に出ている状態で、いわゆる「出っ歯」や「反っ歯(そっぱ)」と呼ばれます。

このような歯並びは、成長とともに目立ちやすくなる傾向があるため、できるだけ早い段階で治療を開始するのが望ましいでしょう。

また、上顎前突の状態では、口をしっかり閉じるのが難しく、口呼吸になりやすいことも特徴です。

口呼吸が続くと、お口の中が乾燥しやすくなり、むし歯や口臭の原因となることがあります。

また、転んだときに前歯をぶつけやすく、歯が折れるリスクが高まる点にも注意が必要です。

凸凹した歯並びの「叢生」

凸凹とした歯並びである叢生(そうせい)は「乱ぐい歯」とも呼ばれ、小学生のうちから歯科矯正を行ったほうがいい歯並びの一つです。

あごが小さく、歯が並びきらないことがおもな原因のため、あごの成長を利用できる成長期に、治療を開始することがのぞましいでしょう。

また、叢生は歯と歯が重なっている箇所が多く、歯ブラシの毛先が届きにくいため、むし歯のリスクが高まりやすい歯並びです。

将来の歯の健康を守るためにも、早めに矯正治療を検討することが大切です。

上下のかみ合わせが逆の「反対咬合」

反対咬合は、歯をかみ合わせたときに、上の歯よりも下の歯が前に出ている歯並びのことで、「受け口」とも呼ばれます。

早い段階で治療を行わないと、骨格のバランスが大きく崩れることがあります。

骨格のバランスが崩れると、将来的に外科処置を含めた矯正治療が必要になる可能性があるため、子どものうちから治療を開始する必要があるのです。

小学生から始める歯科矯正の治療方法

小学生から始める矯正治療には、痛みを感じにくい矯正装置や、あごそのものを動かす方法など、さまざまな種類があります。

子どもの歯科矯正は、大人の矯正とは異なり、歯並びを整えるだけでなく、永久歯がきれいに並ぶためのスペースを作るという目的があるためです。

ここからは、それぞれの治療方法について解説します。

拡大床(床矯正)

拡大床は、歯並びを整えるために、歯列にすき間を作る装置です。

プラスチック製のプレートやワイヤーでできており、装置の中央には歯列の幅を拡げるための「拡大ネジ」がついています。

内側から一定の力をかけ続け、少しずつ歯列の幅をひろげていくため、比較的痛みを感じにくい方法です。

ご自身で取り外しができますが、計画通りに矯正治療を進めるためにも、1日12〜16時間の装着が必要となります。

バイオネーター(機能的矯正装置)

バイオネーターは、下顎を前方へ成長させることを目的として使用されます。

おもに、下顎の成長が十分でない場合に用いられ、上顎前突や過蓋咬合などの不正咬合の治療に適しています。

取り外しが可能ですが、装着時間を守ることが大切で、慣れるまでは違和感や痛みがでる場合があります。

ペンデュラム

ペンデュラムは上顎に装着するプレート状の装置で、6歳臼歯を後ろに下げる目的で使われます。

6歳臼歯とは、6歳ごろに生えてくる一番大きな永久歯で、噛む力が大きく、歯並びやかみ合わせの中心となる奥歯です。

ペンデュラムを用いて奥歯を後ろに下げることで、軽度の出っ歯や、奥歯のかみ合わせの問題を改善します。

大きな装置を上顎に装着するため、違和感があったり痛みを感じたりする場合がありますが、外側からは見えにくいため、見た目を気にするお子様にもおすすめです。

顎顔面矯正

顎顔面矯正は、主に成長期の子どもを対象に行う矯正治療で、歯並びだけでなく顎の骨や顔面全体の発育を正常に導くことを目的とした方法です。

上顎の成長不足や気道の狭さ、口呼吸など、歯並びの根本的な原因にアプローチするのが特徴です。専用の装置を用いて顎を前方・側方に拡大し、呼吸・姿勢・発音などの機能改善にもつながります。

早期に適切な治療を行うことで、将来的な抜歯や外科手術のリスクを減らすことができるのも大きなメリットといえるでしょう。

マウスピース矯正

マウスピース矯正は、オーダーメイドで作製した、透明なマウスピース型の矯正装置を、段階的に付け替えていくことで、歯並びを整える方法です。

ご自身で付けはずしが可能なため、普段通りの歯磨きができるのが大きなメリットです。

装着時の違和感も少なく、お子様の矯正にも取り入れやすい方法といえます。

ただし、適応できる症例には限りがあるため、マウスピース矯正が可能かどうかは、歯科医師に相談する必要があるでしょう。

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯に「ブラケット」と呼ばれる装置をつけ、そこにワイヤーを通して歯を動かしていく方法です。

歯を動かす力が強く、さまざまな症例に適応しやすいのが特徴です。

装置をつける位置によって「表側矯正」や「裏側矯正」に分けられます。

歯の表面に装置をつける「表側矯正」は目立ちやすい方法ですが、歯の色に近いブラケットやワイヤーを選ぶことで、目立ちにくくすることが可能です。

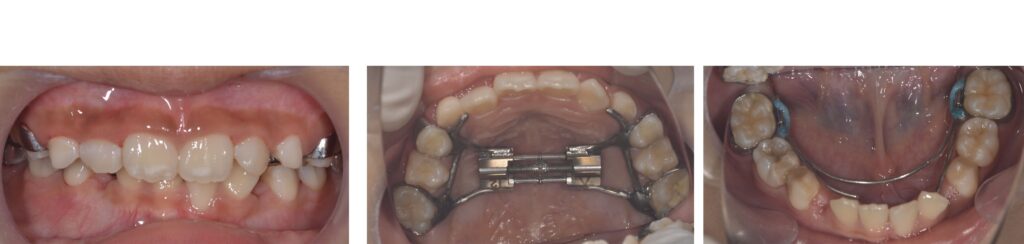

小学生の歯科矯正の症例

ケース①7歳・女児

治療前

治療初期

治療後期

治療後

| 年齢 | 7歳 |

| 性別 | 女児 |

| 治療の理由 | 下の前歯が内側に生えてきた |

| 治療方法 | 顎顔面矯正 |

| 治療期間 | 2年2か月 |

| 治療費用 | 44万円 |

ケース②11歳・女児

治療前

顎顔面矯正開始

顎顔面矯正完了

ワイヤー矯正開始

治療後

| 年齢 | 11歳 |

| 性別 | 女児 |

| 治療の理由 | 前歯がガタガタで見た目が悪い |

| 治療方法 | 顎顔面矯正 ⇒ ワイヤー矯正 |

| 治療期間 | 顎顔面矯正:1年3か月 ワイヤー矯正:11か月 |

| 治療費用 | 88万円 |

ケース③10歳・男児

治療前

治療中

治療後

| 年齢 | 10歳 |

| 性別 | 男児 |

| 治療の理由 | 前歯のかみ合わせが受け口になっている |

| 治療方法 | 顎顔面矯正 |

| 治療期間 | 1年9か月 |

| 治療費用 | 55万円 |

小学生からの歯科矯正を検討中の方はお気軽にご相談ください

小学生の時期は、あごの成長を利用して矯正が行える、貴重なタイミングです。

特に、出っ歯や叢生、受け口などの不正咬合は、早期に治療を始めることで、将来的な負担を減らせる可能性があります。

小児矯正では、最適な時期を逃さず治療に取り組むことが大切です。

とはいえ、小児矯正に関して「どんな治療を行うの?」「治療費はどのくらい?」「学校生活に影響はある?」などの不安を感じられる方も多いのではないでしょうか。

そこで当院では、小児矯正に関する「無料相談」を行っております。

小児矯正について正しい情報を得たうえで、お子様と保護者の方が納得して治療に臨めるよう、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

その場で無理に治療をすすめることはありません。

適切な時期に治療が受けられるようサポートいたしますので、小児矯正について気になる方は、「歯科あべクリニック」の無料相談を活用ください。